全国の公立高校で使用されるタブレット端末の費用が、保護者負担となるケースが急増しています。

この背景には、国の新型コロナ対策の交付金終了に伴い、各自治体が資金を捻出できなくなった事情があります。

特に2025年度からは、自己負担を求められる地域がさらに増える見込みです。

では、どのように自治体ごとの対応が異なり、保護者にとって負担が軽減される可能性のある地域はどこなのでしょうか?

タブレット端末の自己負担が増加した背景

2020年に始まった「GIGAスクール構想」では、1人1台のタブレット端末を全国の学校で整備することが推進されました。

当初は、コロナ対策の臨時交付金を利用して、多くの自治体がタブレットを公費で購入し、生徒に無償で提供していました。

しかし、この交付金が終了し、端末の更新時期も迫っている今、自治体の負担を減らすため、保護者に端末購入を求める動きが広がっています。

文部科学省は、タブレット端末を「文房具」として扱うことを提案し、鉛筆やノートと同様に家庭で用意するべきだとしています。

しかし、この考え方には法的な根拠がなく、多くの保護者がこの負担に対して疑問を抱いているのが現状です。

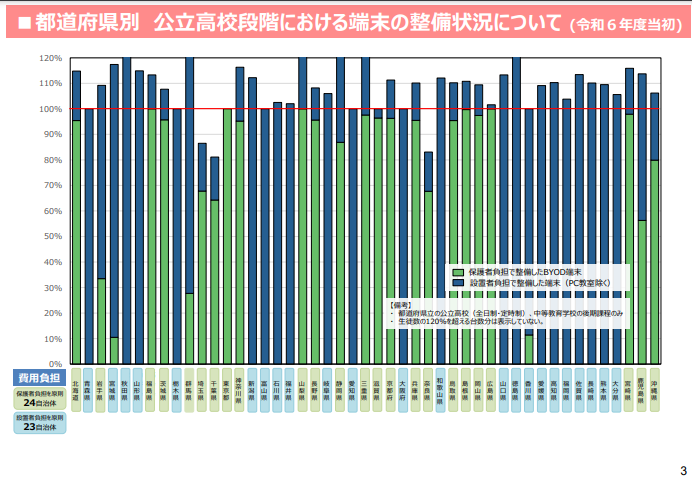

自治体ごとのタブレット端末負担形式

自治体ごとの対応には大きな違いがあり、自治体負担型とBYOD(Bring Your Own Device)形式に大別されます。

自治体負担型

まず、自治体負担型の地域では、タブレット端末の費用を全額自治体が負担し、生徒は無償で端末を使用できます。

以下の地域が主にこの形式を採用しています。

- 青森県

- 宮城県

- 秋田県

- 栃木県

- 新潟県

- 愛知県

- 大阪府

- 福岡県

これらの自治体では、現時点での負担はほとんどありませんが、今後、端末の更新時期が到来する際には、保護者負担への移行が検討される可能性が高いです。

特に、国の交付金がなくなった現在、全額自治体負担を維持することは困難になる自治体が増えてきています。

BYOD形式

次に、BYOD形式を採用している自治体では、保護者が端末を選んで購入することができるため、比較的コストを抑えることが可能です。

既に持っている端末や中古品を使用できるケースも多く、経済的な負担が軽減されることが大きなメリットです。

- 北海道

- 栃木以外の関東地方

- 山梨県

- 静岡県

- 京都府

- 岡山県

- 広島県

BYOD形式では、学校が指定するタブレット端末を購入する必要がなく、家計に合わせた選択ができる点で非常に魅力的です。

そのため、コストを抑えたい家庭にとって、BYOD形式を採用している自治体は非常に優れた選択肢となります。

おすすめの自治体と今後の見通し

将来的に、すべての自治体で保護者負担への移行が進む可能性が高くなっています。

現在自治体負担を行っている地域でも、数年後には保護者がタブレット端末の費用を負担することになる可能性があります。

このため、BYOD形式を採用している地域は、保護者負担の軽減という観点からおすすめです。

特に、北海道や静岡県、岡山県などでは、端末の自由な選択ができ、家計に大きな負担をかけずに端末を用意できる点がメリットです。

また、青森県や福岡県など、現時点で自治体負担をしている地域でも、今後は保護者負担への移行が避けられない可能性があるため、進学の際にはこの点も考慮しておく必要があります。

まとめ

タブレット端末の自己負担が増えている背景には、国の交付金終了や自治体の財政状況が影響しています。

自治体ごとの対応には大きな違いがあり、特にBYOD形式を採用している地域では、保護者が端末を安く準備できる利点があります。

一方で、現在自治体負担型の地域でも、将来的に保護者負担に切り替わることが予想されるため、進学の際には各自治体の動向をチェックし、家計負担を軽減できる方法を検討することが重要です。